椎木児童館の先生方と子供たちの作品

(右上にある小さい団子が子供たちの作品です。まだ作成途中のものもあります。)

平成17年1月

光るどろだんご作り〜椎木児童館のみなさん〜

木城町にある椎木児童館の皆さんと昼休み時間を利用して、どろだんご作りを行いました。児童館の皆さんは以前からどろだんごに取り組んでおられて、昨年の木城町の文化祭にも出展されています。

まずは作品をご覧下さい。

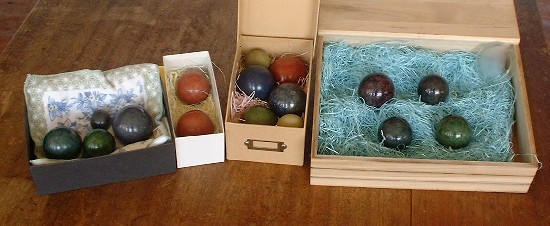

椎木児童館の先生方と子供たちの作品

(右上にある小さい団子が子供たちの作品です。まだ作成途中のものもあります。)

椎木児童館の先生方の作品 〜すごい輝きですね〜

◇◇◇◇◇ 作り方 ◇◇◇◇◇

1日目

児童館の皆さんで、粘土を砕いて粉にしてもらってました。その粘土を、水でどろどろにして、だんごにしました。

一日目は、だんごにして置くだけですから、あっという間に終わりました。

これから丸一日かけて乾燥させながら形を整えます。

さあ、光らせるぞ!!って気持ちが逸ります。

鈴入り泥だんごの作り方はこちらをクリック

2日目

丸一日、丸めてきただんごのお披露目です。

丸くなっていますが、まだ水分で表面が光っています。

もうしばらくは、形を整えるだけです。

これは、驚き!二日目にしてビニール磨きにはいりました。

だんごとビニールの間にティシュを敷き水分を吸収させたそうです。

とてもよく光っています。

3日目

今日は、全員が、シャーレ磨きに入り、乾燥が早いだんごはビニール磨きをします。

表面がざらざらにならないようシャーレで丁寧に撫でます。

表面が、しっとり又はてかてか光るようになるといいですよ(#^.^#)

この作業は、5分〜10分くらいで終えます。

こちらは、スプーンで磨いています。

夕方にもう一度スプーンで磨いたら、その後はビニール磨きをします。

左側の小さいだんごも、スプーンで磨いたものです。

結構光ってますね(*^_^*)

ビニール磨きで赤い色をつけています。

それにしてもいい色になりましたね。

ここからは、ビニール磨きをしながら乾燥させて

仕上げのタイミングを待ちます。

ビニール磨きは3時間に一度(5分〜10分)くらいの間隔で行います。

どろだんごが可愛くなってくる瞬間です(#^.^#)

こちらは、緑色のだんごです。

スーパーの袋も、色の付きやすいものとそうでないものがあるようです。

スーバー袋談議で盛り上がりました。

昨日(二日目に)ビニール磨きした団子です。

三日目にして、仕上げ磨きに入りました。

ピカピカ光ってきましたね(^^♪

ガラス窓を反射しています。

これ・・・私(furu)のだんごです。まだしっとりしています(^_^.)

一番遅れているかも??

お茶のみしながら、どろだんご話で盛り上がっています。

明日がさらに楽しみですね。

4日目

今日は、ビニール磨きをしながら乾燥させていきます。

作業を始める前に、まずは(みんなで??)記念撮影!

中央の奥にある一個(紫色)のだんごはすでに完成しています。

ビニール磨きをした後です。

朝・昼・夜といったタイミングでビニール磨きをします。

磨く時間は10分程度でいいです。

その後は、柔らかい布の上に置いて自然乾燥させます。

こちらもビニール磨きをした後の写真です。

中央のお団子は、仕上げ磨きをした完成品です。

よく光ってるでしょう(*^_^*)

5日目

冬場は乾燥するのが遅いので、今日もビニール磨きです。

だんごの表面にさわると、まだしっとりとしているのがわかります。

仕上げは明日になりそうです。

6日目

今日は子供たちも一緒に仕上げをしました。

しかし、朝から曇っていたこともあって乾燥が進まず、仕上げが明日になった人もいます。

仕上げ磨きをする前の状態で、記念撮影!!

しかし、もう少し乾燥してからのほうがよいだんごは明日に延期しました。

(お断り:一番後ろの光っているのは完成品です。)

こちらは、子供たちの作品

表面に多少のキズはありますが、磨くほどに光りました。

左のだんごも写真では分かりにくいのですが磨いたら光りましたよ〜♪

7日目 完成!!

仕上げ磨きをして完成した「光るどろだんご」です。

どれも、綺麗に仕上がっていて見事に光を反射しています。

「最初の一個は失敗するかも知れませんよ。」って言って始めた泥だんご作りですが、誰も失敗することなく、こんなに光ました。一個目から私(furu)よりも綺麗に仕上がっています。椎木児童館の先生方は「だんごを育てた」という表現をされましたが、毎日面倒をみて、磨いて・・・まさに育てた泥だんご!大切に育てた「泥だんご」だからこれだけ輝いているのでしょう。また、子供たちの作っているだんごも、ピカピカに光っているそうです。「磨くほどに光るので、集中力と忍耐力そして観察力を育てるのにも役立っている。」とのことです。子供たちはピカピカに光った泥だんごを家の人に見せるのだと言って、嬉しそうに持って帰っているそうです。